チラシ・フライヤー制作の値段

ざっくりと大まかですが、相場感を知ることができます。

チラシ・フライヤーを作る場合、どうやって作るのでしょう?自分で作る場合はご参考に!

もしくはどこかに注文する場合も何を伝えればよいかの参考になれば!

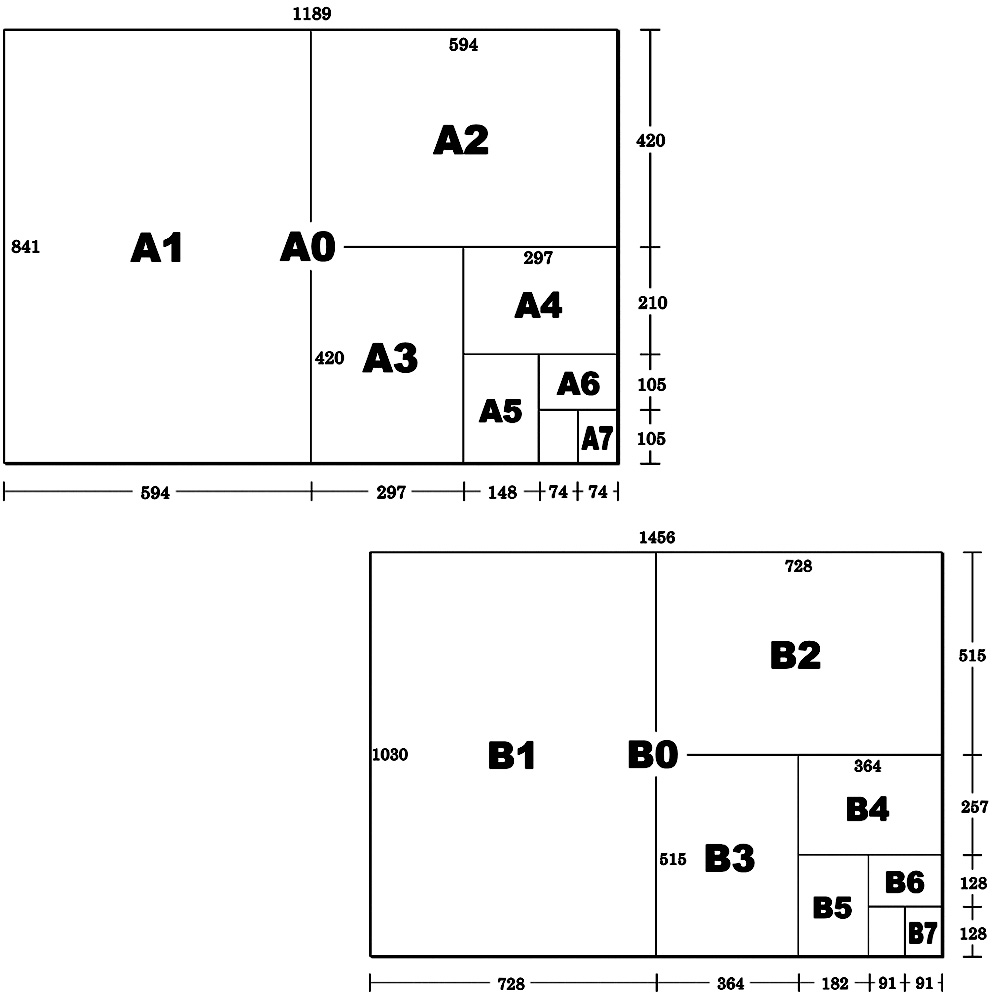

割りと一般的なサイズはA4サイズです。どこにでもありそうな大きさですね。

内容量とのバランスになりますが、表裏を使えばまぁまぁの文章が入ります。逆に文章がたんまり入っても読む人はそんなにいないので写真やイラスト、地図などが入ったりします。

A3やB3、B4だとそのままでは大きすぎるので二つ折りなどにします。この場合はたんまり情報が入るので集合広告だったり、掲載する商品の点数が多いときなどに使います。

A○やB○の○の数字が大きいほどサイズは小さくなります。

どういった内容や写真をどれくらい入れたいかを決めながらサイズは選べばよいですね。ただ広告というかチラシなので結構文字を大きくしたりします。思ったよりもいろいろ入らない、とか余っちゃうなんてことがありますのでご自身で該当サイズの紙にいろいろ書き込んでみるとよいかもしれません。

特殊なサイズとして正方形や寸足らずとか一辺が長いとかもできますので考えてみてもよいですね。

よくありそうなサイズは

になりますね。

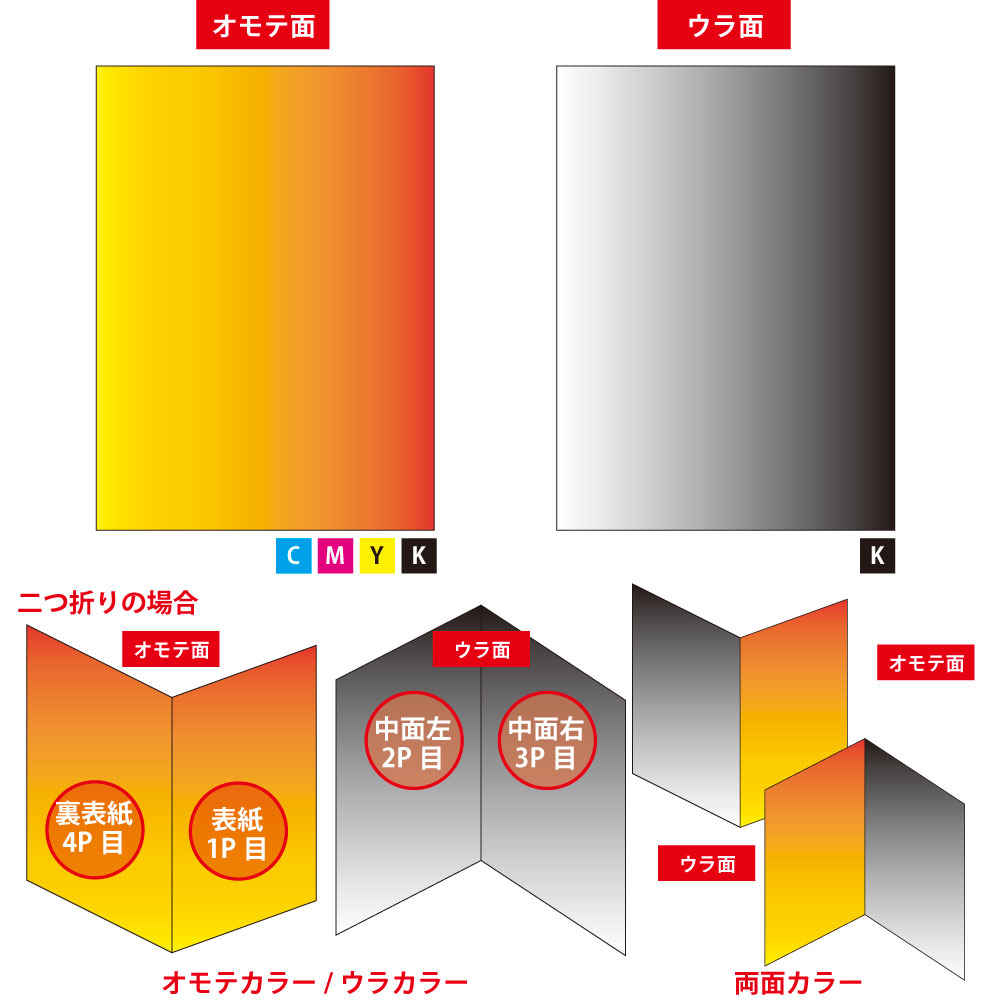

カラーにするか、モノクロにするか、です。例えばオモテはカラーでウラはモノクロとか、オモテだけカラーでウラはなし、とかです。上記と合わせて掲載したい内容によりますが、例えばオモテにカラー写真をでっかく載せてウラに細かい文字や地図やらとかでもいいですね。

当然カラーのほうが目立つかもしれませんが、片面のモノクロだけでもレイアウトや文字だけでもパンチが出せることもあります。

ただ一方の面ごとにカラーかモノクロか決めるので二つ折りにした場合、左半分がカラー、右半分がモノクロにしてもそれは片面カラーってことになりますので注意です。

また予算があれば通常のCMYKインク以外に特色インクを使うこともあります。CMYKインクでは表現できない蛍光色や金、銀っぽい色とかあります。まぁフライヤーでそこまで予算を使うこともあんまりないかもしれませんが。

印刷物においては一つのモノを一度に大量につくるものになります。なので1種類を1000枚と10種類を各100枚ではまったく金額が違います。

そもそも一つのデザインを作るのにデザイン・データ作成代がかかりますので10000枚印刷しても1枚しか印刷しなくてもデータ作成代は一緒です。

また印刷するために版(いわゆるハンコみたいなもの)を最初に作るので、それに関しても10000枚印刷しても1枚しか印刷しなくてもハンコ作成代は一緒です。

つまり一度にたくさん枚数をする方が圧倒的に単価は安くなります。

ですが、そもそも必要な枚数の目算があると思いますので多く刷ればいいってものでもありませんね。そのチラシの配り方?撒き方?などでも全然違います。新聞折込ならば数万枚、手配りやお店に並べるなら数百枚でしょうか。

ただ先述の通り一度に多く刷った方がお得なのでちょっと多めに刷った方がいいですよ。一度に1000枚刷るのと500枚を2回するのでも倍近く変わります(ハンコはその都度償却されるもので、そこから再度制作になるためです)。

枚数選びは慎重にかつ大胆にいきましょう。

デザインに関しては完全に好みなのでこれが正しいというのはありませんが、誰かに頼む場合でも自分で作る場合でもいろいろ考えなければいけません。

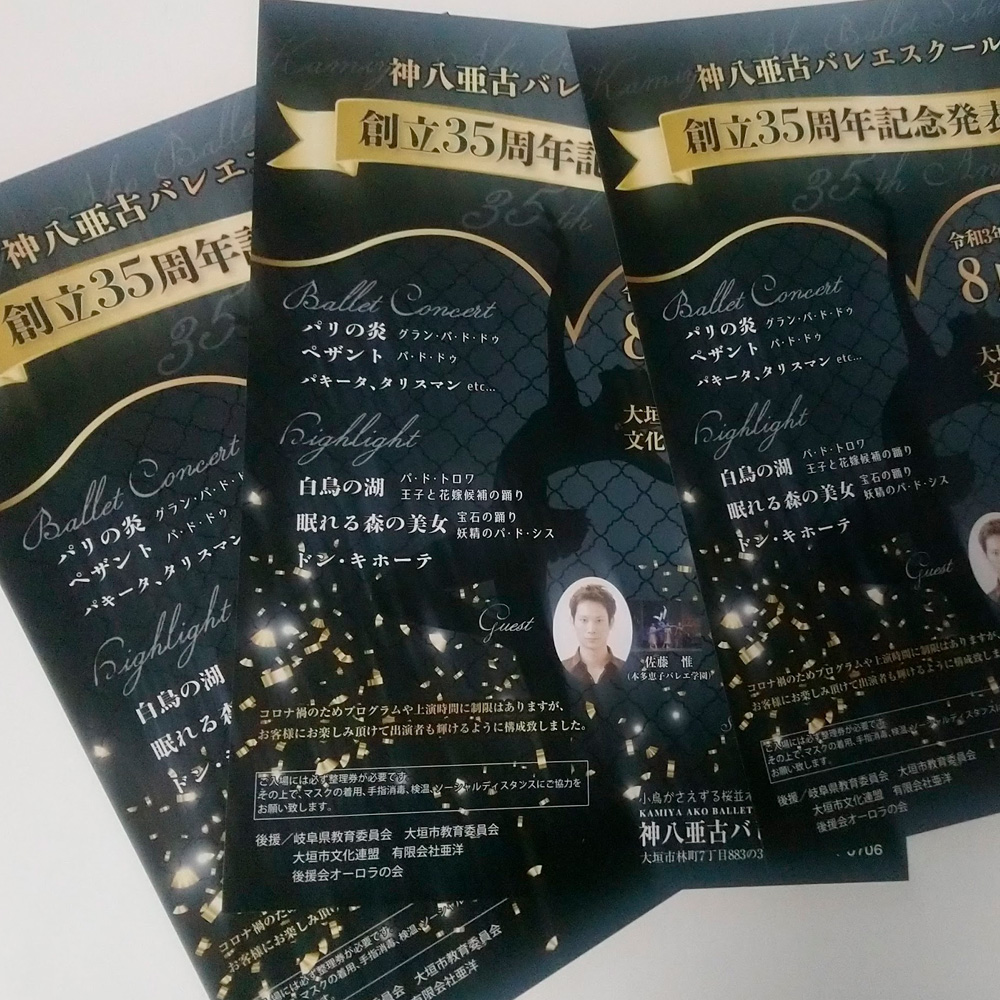

まずそのチラシデザインのコンセプトはなんでしょうか?高級なイメージ?ポップなイメージ?和風?イタリア風?おもしろ系?そういったところです。

あとは内容に合致したベースの色などもあると思います。もう真っ黒と銀で!という方やパステルカラーの水色多めで、みたい感じです。

あるいは画像がメインなので紙面のほぼ9割写真にしたい、とか文字だけでアピールしたいとかそういうイメージを決めるとよいですね。

なんとなくで着手しちゃうとイメージと全然かけ離れていったり、ワードで素人さんががんばって作ったんだなっていう感じになります。ま、いいかわるいかはわかりませんが。

最初に目を惹くキャッチコピー、それに付随するリード文。次に詳細な説明文、料金などがあって、注意事項、サービス特典、場所、日程、時間、連絡先、地図などがあります。

画像類はメインの画像、説明用の画像、紹介用の画像、キャラクター画像、説明イラスト、地図、QRコードなどがあります。

上記内容などからご自分に必要なものを抜粋して、実際に文章として書き出すとよくわかります。

次にそれらの部品の並べ方です。なんでもかんでも上から順番に並べていくと会社会議に使うレポートみたいになります、それだと見る人も見ないですからね。もうメインの文字や画像はとりあへずこれでもかってぐらいに大きくしてみます。で次に大きく見せたいリード文やサブ画像を並べてみます。

興味がある人しか細かい内容は読まないので、重要だけど内容が細かいなーってところは小さくしてみましょう。大事なのは自分の中での重要ポイントがどこになるかです。

これらのことも一度すべて書き出して一度レイアウトを作ってみることです。他のチラシやチラシじゃなくてもどこかのホームページでも目を惹くバランスがあればマネして並べてみるとよいです。

売りたい商品、伝えたい内容、見せたい画像などからどんな路線にするのか。そこからかけ離れずにビジュアルで伝えやすいイメージを決めます。

内容を詰め込む際に用紙のサイズはどれぐらい必要なのか、または用紙のサイズに合わせてどこまで内容を絞り込むのか、をチェックしてみます。

どんな手段でばらまくのかを念頭において枚数を決めます。地球にやさしくするために枚数を最小限にしても結局増刷となっては元も子もないし、ムダに紙を余らせるのもろくなことじゃないです。

まぁ10人いれば10人の好みがあるのでまったくまとまらなくなるんですが、そこは自分の意志を貫くべきです。ただし思いがけない重要事項を自分が忘れていることもあるし、他の人はそういう理解だったのか…なんて気づくこともありますので程よく第三者のチェックはあるといいですね。

完全に原稿が揃ってから1週間弱くらいで一度デザインしたものをお見せできます。

それをみなさんで校正・チェックをしてもらってこちらへ戻す&修正作業を数日かけて行い再度お見せする、を繰り返します。

最初のご希望がしっかりしていないとどんどん変な方向へ修正が進みます。

お客様の段取りもありますが結局1〜2週間のつもりが1〜2ヶ月になってしまうこともあります。またデータがすべて完成したところで印刷に1週間ほどかかりますので、配布日が決まっていたら早め早めに進めるようにしてください。

もしもメインの画像を使うとすれば解像度の高いモノを用意してください。webで使われているくらいのサイズだと印刷物では解像度が足りなくなります。キレイな画像を小さくリサイズするのは問題ありませんが、小さいサイズを大きく引き延ばせば拡大コピーと同じでだんだん粗い画像になります。

イラストなどは手書きであってもスキャナーで読み取れますし、キレイにカメラで撮影したものをいただければよいです。いずれにしても全体のデザインや色のバランスを決めることになるのでこれは!という画像を用意してください。

大きな文字はより大きく、そうでもない文字はそれなりに、まぁいいかっていう文字はうんと小さく並べてみてください。フライヤーやチラシの場合、見た人が一瞬でそこそこ理解してもらう必要があります。大小の差がなく文字が並んでいると途端に読む気がなくなります。

また目線の流れは左から右、上から下になるのでそのへんも気にするとよいですね。

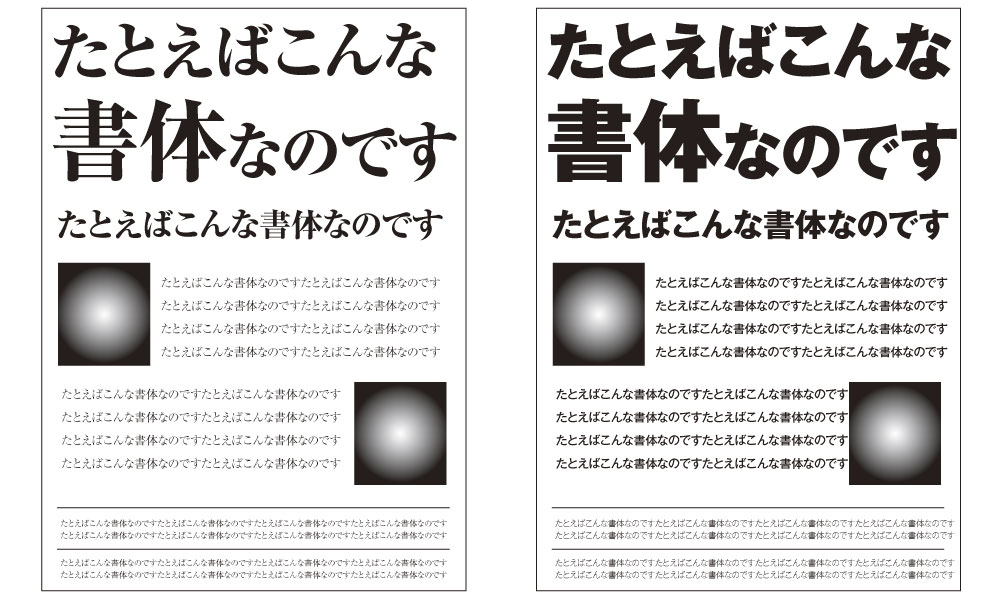

書体においては、明朝体は女性的、上品、高級なイメージ、ゴシック体は男性的、力強イメージ、ポップ体は子供っぽい、チープ、軽やかなイメージになります。

紙面のスペースにおいては、空間が多いほど高級なイメージ、きっちり詰まってるとおもしろそうなイメージになりやすいです。

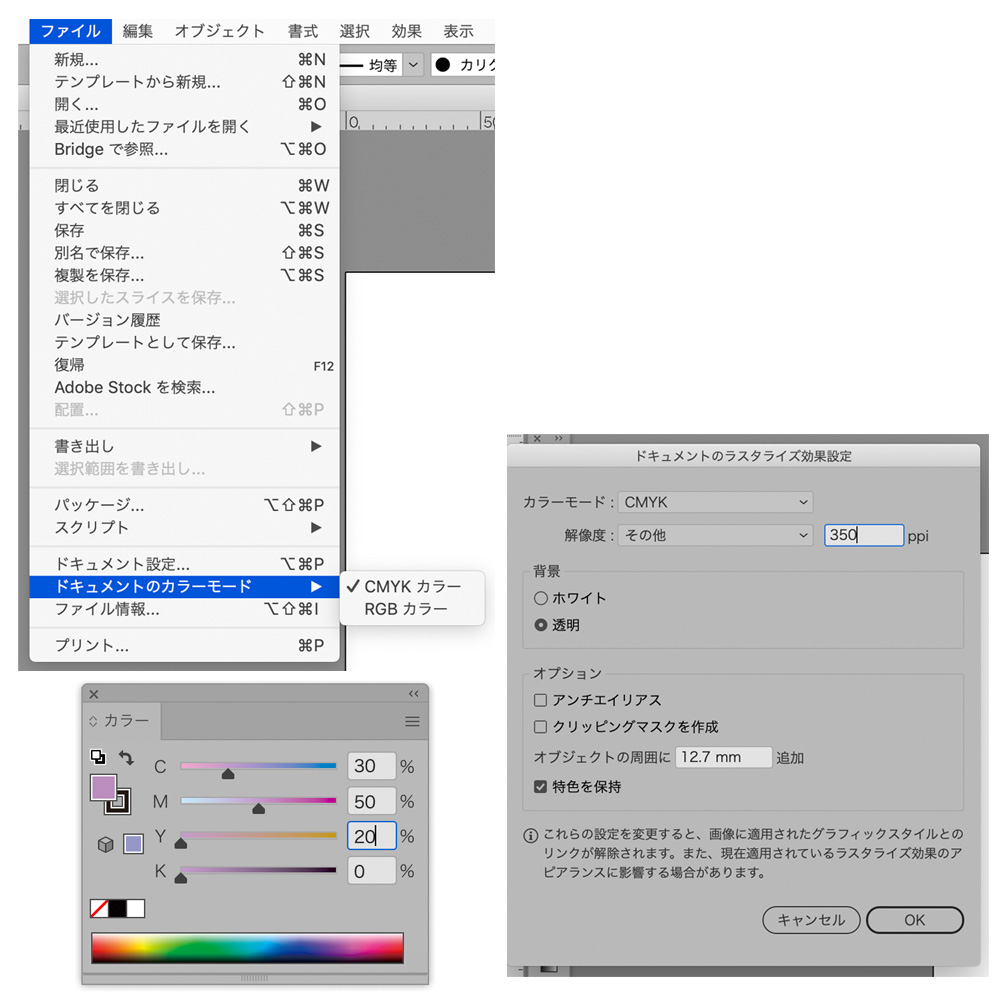

adobeですね。今は使ってる方も多そうですが、遊びで自分で楽しむのと印刷会社に提出するものでは違うことが多いのでご注意を。

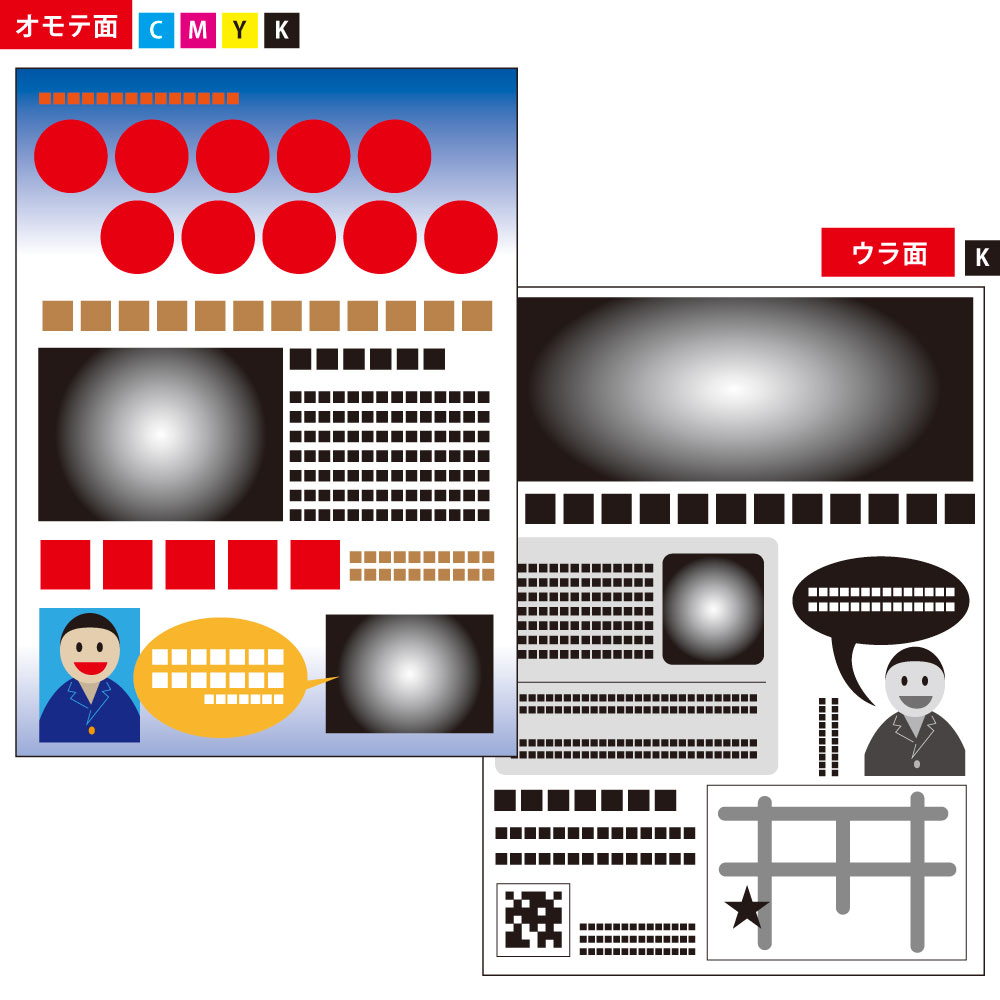

ドキュメントのカラーモードをRGBのままにしている人もいますが、RGBは光で色を作る場合です。印刷物はインクで作るのでCMYKモードにしないとあとで色が変わってびっくりします。

主に貼り込まれる画像のことですが、埋め込み画像の解像度を72dpiのままにしていると粗い画像になります。ドロップシャドウなどの効果も低解像度で仕上がってしまします。

web上でいろいろな書体が転がってますが、パソコン上にその書体がインストールされていないと表示はできません。入稿先で書体が化ける前にアウトラインにしてください。

貼り込んだ画像を埋め込めばよいですが、リンクしてある場合はその画像データも必要です。もちろんその画像データもRGBではなくCMYKにしておかなければいけません。

ドキュメントのカラーモードはCMYKです。

ラスタライズ効果はこれぐらいです。

色の付け方はこんな感じでCMYKで指定すると印刷物に近づきます。

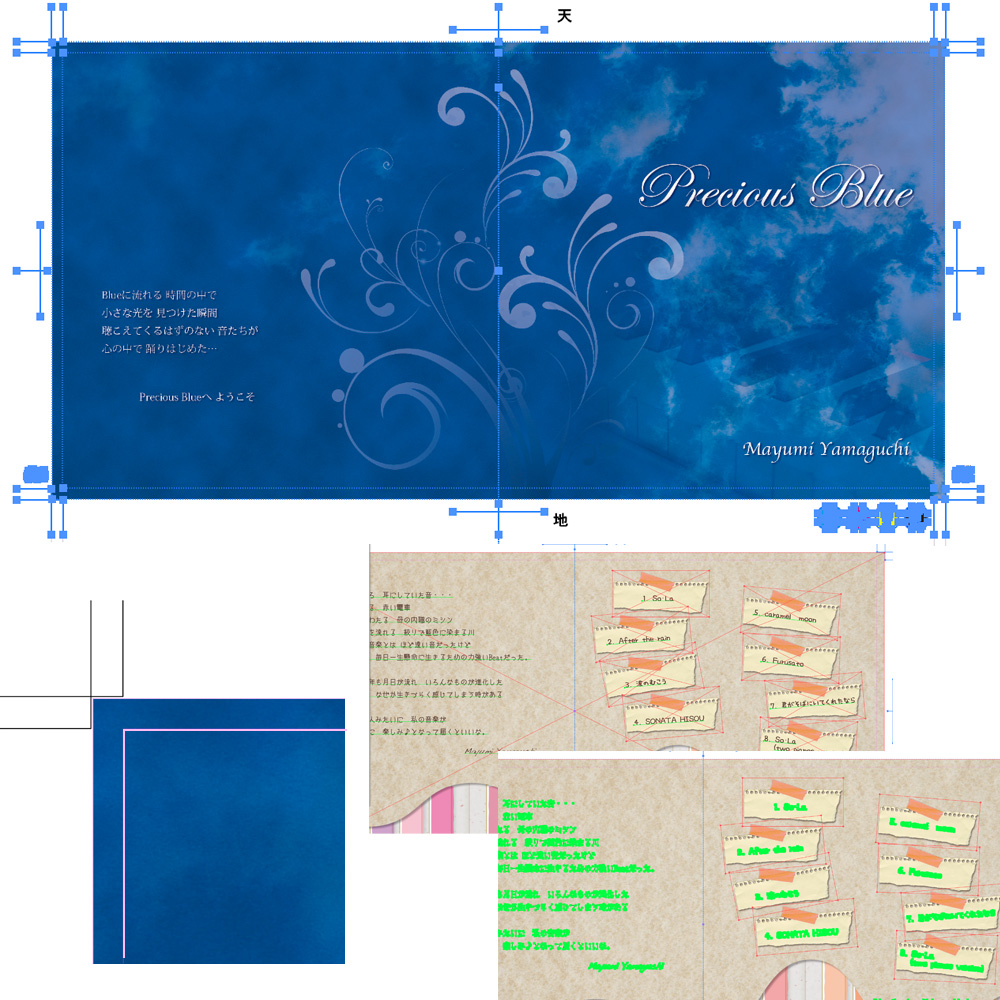

仕上がりサイズでトンボを入れます。このようにオブジェクトにしてください。必要ならば折りトンボもきっちり作ります。カラー指定はレジストレーションですよ。

塗り足し部分と仕上がり線がわかるようにガイドを入れると便利です。

文字アウトライン、リンク埋め込みにすると表示が変わります